¿Te has preguntado alguna vez por qué tu tío comparte constantemente bulos en el grupo familiar de WhatsApp? ¿O por qué personas inteligentes pueden creer firmemente en teorías conspirativas sin fundamento? No estás solo. El 84% de los españoles hemos estado expuestos a noticias falsas según el Reuters Institute (2024), y lo más preocupante: muchas veces las creemos y las compartimos. La psicología de las fake news es fascinante y alarmante a partes iguales, especialmente en un momento en que la polarización política y la crisis de confianza en las instituciones están en máximos históricos en nuestro país.

En este artículo, exploraremos por qué nuestro cerebro es tan vulnerable a la desinformación, qué mecanismos psicológicos explican nuestra tendencia a creer en fake news, y lo más importante: cómo podemos protegernos individual y colectivamente de este fenómeno que amenaza el tejido mismo de nuestra democracia. Porque, como veremos, este no es solo un problema de alfabetización mediática, sino de cómo funcionamos a nivel cognitivo y social.

Las fake news son contenidos deliberadamente falsos diseñados para manipular emociones y explotar sesgos cognitivos, logrando que incluso personas educadas e inteligentes las crean y compartan.

Como psicólogo especializado en entornos digitales, he observado durante años cómo la desinformación ha evolucionado de simples bulos a sofisticadas campañas que explotan nuestras vulnerabilidades psicológicas. Y lo que hemos aprendido es que todos somos susceptibles, independientemente de nuestro nivel educativo o ideología política.

Al finalizar la lectura, comprenderás los sesgos cognitivos que nos hacen vulnerables, identificarás los patrones emocionales que explotan las fake news, y dispondrás de herramientas prácticas para cultivar un pensamiento crítico más robusto en la era de la sobreinformación. Porque, en última instancia, la mejor defensa contra la manipulación informativa comienza por entender cómo funciona nuestra propia mente.

¿Qué son las fake news desde la perspectiva psicológica?

Las fake news son contenidos deliberadamente falsos diseñados para manipular nuestras emociones y explotar nuestros sesgos cognitivos. Desde la psicología, se definen como piezas informativas que combinan elementos verdaderos con falsedades, apelando a emociones intensas (especialmente indignación y miedo), para maximizar su difusión y credibilidad. Su efectividad radica en explotar nuestra tendencia natural a la economía cognitiva, el sesgo de confirmación y el efecto de verdad ilusoria, logrando que incluso personas educadas e inteligentes las crean y compartan.

El cerebro en la era de la infoxicación: por qué somos vulnerables a las fake news

Nuestro cerebro no evolucionó para procesar la cantidad de información a la que nos enfrentamos diariamente. Esta realidad fundamental está en el centro de nuestra vulnerabilidad ante la desinformación. Cada día, los españoles consultamos el móvil una media de 150 veces, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (2023), exponiendo nuestras mentes a un bombardeo informativo sin precedentes.

Sesgos cognitivos y pensamiento rápido: la economía mental ante las noticias falsas

Cuando nos enfrentamos a la sobrecarga informativa, nuestro cerebro recurre a lo que el psicólogo Daniel Kahneman denominó «Sistema 1»: un modo de pensamiento rápido, intuitivo y emocional. Este sistema nos permite tomar decisiones instantáneas pero imprecisas, a diferencia del «Sistema 2», más lento, analítico y preciso.

«Nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, no para la verdad. Preferimos historias coherentes a datos complejos.» — Daniel Kahneman

La economía cognitiva es un principio fundamental: nuestro cerebro busca ahorrar energía, y analizar críticamente cada pieza de información requiere recursos que preferimos conservar. Cuando navegamos por redes sociales como Twitter o TikTok, donde el contenido se consume en segundos, activamos principalmente el Sistema 1, haciéndonos particularmente vulnerables a contenidos emotivos y simplistas.

En un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid (Martínez-Nicolás et al., 2021), se demostró que los españoles dedicamos una media de apenas 3,8 segundos a evaluar la credibilidad de un titular antes de interactuar con él. Este tiempo es insuficiente para activar nuestros mecanismos críticos, especialmente cuando el contenido confirma nuestras creencias previas.

Cómo los sesgos cognitivos nos hacen creer en fake news

Nuestro procesamiento de información está plagado de atajos mentales que, si bien son útiles para navegar la complejidad del mundo, también nos hacen vulnerables a la manipulación. Estos sesgos son especialmente relevantes en el contexto de las fake news y explican por qué incluso personas con alto nivel educativo pueden caer en ellas.

Sesgo de confirmación: el más poderoso aliado de la desinformación

El sesgo de confirmación nos lleva a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos o desestimamos aquella que las contradice. Este fenómeno explica por qué las cámaras de eco digitales son tan efectivas: nos mantienen en burbujas informativas donde nuestras ideas rara vez son desafiadas.

Un caso ilustrativo en España fue la difusión de bulos sobre la gestión de la pandemia de COVID-19. Dependiendo de la ideología política, los ciudadanos tendían a creer y compartir información falsa que respaldaba sus visiones sobre el gobierno, mientras descartaban datos objetivos que contradecían sus posiciones. Los algoritmos de plataformas como Facebook o YouTube amplificaron este fenómeno, mostrando contenido progresivamente más extremo que reforzaba las creencias previas.

Efecto de la verdad ilusoria: la repetición como estrategia

Otro sesgo crucial es el efecto de la verdad ilusoria: tendemos a percibir como más verdadera la información a la que hemos estado expuestos repetidamente. Este fenómeno fue demostrado por Hasher, Goldstein y Toppino ya en 1977, y sigue siendo explotado por campañas de desinformación.

Durante las elecciones generales españolas de 2023, observamos cómo determinados bulos sobre inmigración o economía ganaban credibilidad no por su veracidad, sino por su repetición constante en diversos canales. Un análisis de Maldita.es identificó que ciertos bulos políticos fueron repetidos hasta 27 veces en diferentes formatos antes de ser considerados «probablemente ciertos» por una parte significativa de la población.

Lo preocupante es que este efecto funciona incluso cuando inicialmente reconocemos la falsedad de la información. La mera exposición repetida erosiona nuestra capacidad crítica, especialmente cuando la información se presenta en formatos ligeramente diferentes cada vez.

El papel de las emociones en la propagación de fake news

Las emociones juegan un papel fundamental en nuestra relación con la información. Contrariamente a lo que nos gustaría creer, no somos principalmente seres racionales que ocasionalmente sienten, sino seres emocionales que ocasionalmente piensan.

La indignación como motor viral

Un análisis de 126.000 historias compartidas en Twitter realizado por el MIT (Vosoughi et al., 2018) demostró que las noticias falsas se difunden un 70% más rápido que las verdaderas. ¿La razón? Las fake news suelen apelar a emociones intensas como la indignación, el miedo o la sorpresa.

La indignación moral resulta particularmente efectiva para la viralización. Cuando vemos contenido que nos indigna (por ejemplo, un supuesto privilegio otorgado a un grupo que consideramos «opuesto» a nuestros valores), nuestro impulso a compartir aumenta significativamente. Este mecanismo explica por qué los bulos sobre ayudas a inmigrantes o supuestos derroches gubernamentales se propagan tan rápidamente en España.

Como explica la Dra. Ana Montarelo, investigadora en Psicología Social de la Universidad de Barcelona: «La indignación no solo nos motiva a compartir, sino que desactiva temporalmente nuestros mecanismos de verificación. Sentimos que la urgencia moral de difundir esa información supera la necesidad de comprobar su veracidad».

El miedo y la ansiedad: terreno fértil para la desinformación

En periodos de crisis e incertidumbre, como la pandemia de COVID-19 o la reciente crisis inflacionaria, nuestros niveles de ansiedad aumentan, haciéndonos más susceptibles a la desinformación.

El miedo activa nuestros mecanismos primitivos de supervivencia, llevándonos a buscar explicaciones simples y soluciones inmediatas. Esta vulnerabilidad fue explotada durante la pandemia con la difusión de remedios milagrosos y teorías conspirativas sobre el origen del virus.

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (2022) reveló que el 47% de los españoles admitió haber creído al menos un bulo relacionado con el COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia. El miedo al contagio y la incertidumbre sobre el futuro crearon el contexto perfecto para la propagación de desinformación.

Caso de estudio: La desinformación intergeneracional en España

Un fenómeno particularmente relevante en el contexto español es la brecha digital intergeneracional y su relación con la difusión de fake news. A diferencia de otros países, en España el principal vector de desinformación para personas mayores de 55 años no es Facebook, sino WhatsApp.

La plataforma de mensajería es el canal preferido para las comunicaciones familiares en España, con grupos que conectan a diferentes generaciones. Sin embargo, estos espacios se han convertido en caldos de cultivo para la desinformación.

Un estudio de la Universidad de Navarra (López-García y Vizoso, 2021) analizó el comportamiento de 420 usuarios españoles mayores de 60 años, encontrando que:

- El 72% había compartido información sin verificar en el último mes.

- El 68% consideraba WhatsApp una fuente fiable de información.

- Solo el 23% sabía cómo verificar la autenticidad de una noticia.

Este fenómeno se explica por la combinación de varios factores: menor alfabetización mediática entre generaciones mayores, mayor confianza en contenidos compartidos por familiares y amigos, y la ausencia de los mecanismos de fact-checking que pueden estar presentes en otras redes sociales.

Como sociedad, debemos reconocer que la vulnerabilidad ante las fake news no es indicativa de falta de inteligencia, sino de diferencias en el acceso y comprensión de los entornos digitales. Este reconocimiento es esencial para desarrollar estrategias efectivas de alfabetización mediática intergeneracional.

Anatomía de una fake news: cómo se diseñan para hackear nuestra mente

Para combatir efectivamente la desinformación, es fundamental entender cómo se construyen las fake news para maximizar su impacto psicológico. Lejos de ser simples mentiras, las noticias falsas contemporáneas son productos cuidadosamente diseñados para explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas y emocionales.

Elementos estructurales de las noticias falsas efectivas

Las fake news más efectivas comparten características estructurales que aumentan su credibilidad y potencial de difusión:

Hibridación de verdad y mentira

Las noticias falsas más convincentes contienen elementos verídicos entremezclados con falsedades. Esta técnica explota lo que en psicología cognitiva conocemos como «efecto de verdad por asociación»: cuando parte de un mensaje es verificablemente cierto, tendemos a aceptar el mensaje completo.

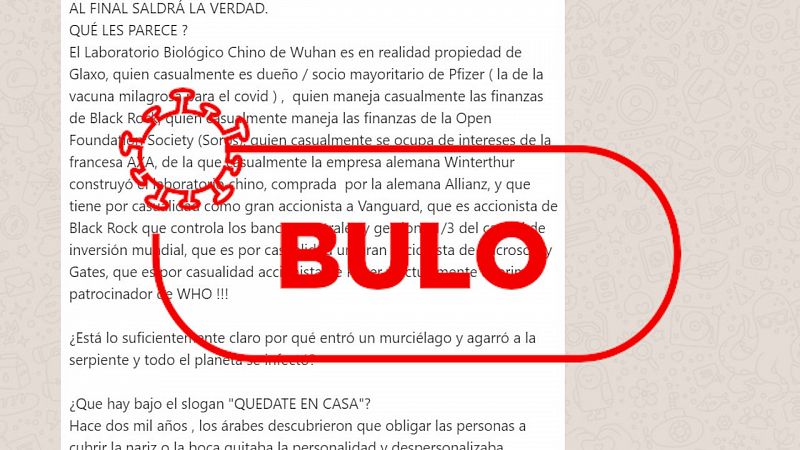

Por ejemplo, durante la crisis catalana de 2017, circularon imágenes reales de disturbios y enfrentamientos, pero descontextualizadas o atribuidas erróneamente a diferentes actores. La veracidad de las imágenes facilitó la aceptación de los marcos narrativos falsos que las acompañaban.

Apelación a la autoridad y fuentes difusas

Las fake news suelen recurrir a supuestas autoridades o expertos para legitimarse. Expresiones como «según estudios científicos» o «fuentes del Ministerio confirman» aparecen frecuentemente, sin proporcionar referencias específicas verificables.

Un análisis de Newtral sobre desinformación sanitaria en España identificó que el 64% de los bulos sobre salud incluían referencias a «médicos» o «científicos» genéricos, mientras que solo el 12% mencionaba expertos con nombres concretos (generalmente inventados o citados fuera de contexto).

Narrativas simplistas para problemas complejos

La complejidad genera disonancia cognitiva e incomodidad psicológica. Las fake news ofrecen narrativas simplificadas que reducen esta incomodidad, presentando causas y consecuencias claras para fenómenos complejos.

Durante la crisis migratoria en Canarias (2020-2023), proliferaron bulos que reducían un fenómeno multifactorial a explicaciones simples y cargadas ideológicamente: «es un plan orquestado para desestabilizar España» o «se les da más ayudas que a los españoles». Estas explicaciones simplistas ganaron tracción por ofrecer certeza en un contexto de incertidumbre.

Técnicas manipulativas más efectivas en el contexto español

La desinformación se adapta a contextos culturales específicos. En España, ciertas técnicas han demostrado ser particularmente efectivas:

Explotación de fracturas sociopolíticas

España presenta divisiones históricas y contemporáneas que son sistemáticamente explotadas por la desinformación: territoriales (centralismo vs. nacionalismos periféricos), ideológicas (progresismo vs. conservadurismo), o identitarias.

Un estudio del Real Instituto Elcano (2023) documentó cómo durante periodos electorales, la intensidad de bulos dirigidos a profundizar estas fracturas aumentó hasta un 300%. La polarización resultante no solo divide a la sociedad, sino que incrementa la resistencia a aceptar información que contradiga la narrativa del propio grupo.

Explotación del «cuñadismo» y la desconfianza institucional

Un rasgo cultural distintivamente español es lo que coloquialmente denominamos «cuñadismo»: la tendencia a valorar el conocimiento experiencial por encima del expertise formal, junto con una desconfianza hacia las instituciones oficiales.

Este fenómeno se refleja en la popularidad de narrativas anti-élite y anti-sistema que cuestionan el «relato oficial». Los bulos que apelan a esta desconfianza suelen presentarse como «lo que no quieren que sepas» o «la verdad que ocultan los medios», explotando la sensación de acceder a conocimiento privilegiado.

Desinformación algorítmica: cómo la tecnología amplifica las fake news

Los algoritmos que gobiernan nuestras redes sociales y motores de búsqueda juegan un papel crucial en la amplificación de fake news, no por un sesgo ideológico inherente, sino por su diseño orientado a maximizar el engagement.

El papel de las cámaras de eco digitales

Las plataformas digitales utilizan algoritmos de recomendación que nos muestran contenido similar al que ya hemos consumido, creando lo que conocemos como cámaras de eco. Estas burbujas informativas reducen nuestra exposición a puntos de vista diversos y refuerzan nuestras creencias existentes.

Un experimento realizado por investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (Serra et al., 2022) con 2.000 usuarios españoles de YouTube demostró que tras ver contenido político polarizado, el 78% de las recomendaciones algorítmicas eran de contenido similar o más extremo. Este fenómeno explica parcialmente la radicalización que observamos en ciertos segmentos de la población.

El negocio de la atención y las fake news

El modelo de negocio de las plataformas digitales se basa en captar y retener nuestra atención para monetizarla a través de publicidad. Las emociones intensas como la indignación y el miedo generan mayor engagement, por lo que los algoritmos tienden a priorizar contenido emocionalmente activador.

Un análisis de la Universidad Carlos III sobre interacciones en Twitter durante las elecciones generales de 2023 encontró que los tweets con información falsa o engañosa generaron un 65% más de interacciones que aquellos con información verificada sobre los mismos temas. Esta dinámica crea incentivos perversos para la creación y difusión de contenido sensacionalista y potencialmente falso.

Caso de estudio: La pandemia como catalizador de desinformación en España

La pandemia de COVID-19 supuso un punto de inflexión en la creación, difusión y recepción de fake news en España, convirtiéndose en un caso paradigmático para entender la psicología de la desinformación.

La combinación de miedo existencial, incertidumbre científica, medidas restrictivas inéditas y polarización política creó el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de bulos. Según datos de la plataforma Maldita.es, se verificaron más de 1.200 bulos relacionados con el coronavirus entre marzo de 2020 y diciembre de 2021.

Las fake news durante este periodo siguieron patrones psicológicamente efectivos:

- Explotación del miedo: Bulos sobre efectos secundarios mortales de vacunas o tratamientos peligrosos.

- Oferta de control: Supuestos remedios caseros o protocolos alternativos.

- Narrativas conspirativas: Teorías sobre orígenes artificiales del virus o intereses ocultos tras las medidas sanitarias.

Lo más relevante desde una perspectiva psicológica fue observar cómo la credibilidad otorgada a estas narrativas correlacionaba con el nivel de ansiedad reportado por los individuos y su orientación política. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas encontró que las personas con mayores niveles de ansiedad eran un 37% más propensas a creer y compartir información no verificada sobre la pandemia.

Este caso demuestra que nuestra vulnerabilidad ante la desinformación aumenta significativamente en periodos de crisis, precisamente cuando la información veraz resulta más crucial.

Los efectos sociales y psicológicos de vivir en la era de la posverdad

La normalización de las fake news no solo distorsiona nuestra percepción de hechos puntuales, sino que tiene profundas implicaciones en nuestra salud mental, cohesión social y funcionamiento democrático. Estamos asistiendo a transformaciones sistémicas en cómo procesamos la información y construimos significados compartidos.

Efectos en la salud mental individual

La exposición constante a desinformación y la dificultad para distinguir lo verdadero de lo falso está generando nuevas formas de malestar psicológico.

Ansiedad informativa y fatiga de verificación

Estudios recientes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2023) han identificado un aumento en los casos de «ansiedad informativa»: un estado de agotamiento mental provocado por la sobrecarga de información contradictoria y la percepción de no poder discernir la verdad.

Los síntomas incluyen hipervigilancia digital, rumiación sobre la veracidad de la información consumida, y comportamientos compulsivos de verificación. En mi práctica profesional he observado un incremento significativo de pacientes que reportan malestar por la imposibilidad de distinguir información veraz, especialmente entre jóvenes y adultos con alto consumo de redes sociales.

La «fatiga de verificación» es otra consecuencia: ante la imposibilidad de verificar toda la información que recibimos, muchas personas optan por el abandono de la actitud crítica o por un escepticismo generalizado que puede derivar en nihilismo informativo.

El impacto de las teorías conspirativas en el bienestar

Las teorías conspirativas ofrecen explicaciones simples y agentes culpables para fenómenos complejos, proporcionando una ilusión de comprensión y control que resulta psicológicamente atractiva en momentos de incertidumbre.

Sin embargo, la inmersión prolongada en narrativas conspirativas tiene efectos documentados en la salud mental:

- Incremento de sentimientos de alienación y desconfianza social.

- Aumento de los niveles de ansiedad y estrés.

- Reducción de comportamientos prosociales y cívicos.

- Deterioro de relaciones personales por conflictos derivados de creencias divergentes.

Un estudio longitudinal realizado por la Universidad de Granada (Gómez-Zayas et al., 2022) con 842 participantes españoles encontró que las personas que otorgaban alta credibilidad a teorías conspirativas mostraban un 27% más de síntomas depresivos y un 34% más de síntomas ansiosos en un seguimiento a 18 meses, controlando por variables socioeconómicas.

Efectos en la cohesión social y la democracia

A nivel colectivo, las consecuencias de la proliferación de fake news resultan igualmente preocupantes.

La polarización afectiva y la tribalización del debate público

España ha experimentado un incremento significativo de la polarización política en la última década, fenómeno parcialmente atribuible a la desinformación selectiva.

La polarización afectiva —la tendencia a percibir negativamente a personas con ideologías diferentes a la propia— ha aumentado un 46% desde 2015, según el Observatorio de la Polarización (Fundación Alternativas, 2023). Esta forma de polarización va más allá del desacuerdo ideológico: implica deshumanización del adversario político y atribución de intenciones malévolas.

Las fake news diseñadas para generar indignación contra grupos específicos alimentan esta dinámica tribal, dificultando el diálogo constructivo necesario para la deliberación democrática.

La erosión de la confianza institucional

Quizás el efecto más pernicioso de la desinformación sistemática es la erosión de la confianza en instituciones fundamentales para el funcionamiento democrático.

Un análisis del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2024) muestra que la exposición regular a desinformación correlaciona negativamente con la confianza en medios de comunicación (-38%), instituciones científicas (-29%), y organismos gubernamentales (-42%).

La pérdida de confianza en fuentes autoritativas de información crea un círculo vicioso: al no confiar en verificadores tradicionales, aumenta la vulnerabilidad ante nuevas oleadas de desinformación, perpetuando el ciclo.

La infodemia como problema de salud pública

La Organización Mundial de la Salud ha acuñado el término «infodemia« para describir la sobreabundancia de información (verdadera y falsa) durante crisis sanitarias. Este fenómeno constituye en sí mismo un problema de salud pública, como se evidenció durante la pandemia.

En España, la infodemia sobre COVID-19 tuvo consecuencias tangibles:

- Reducción de la adherencia a medidas preventivas.

- Reticencia vacunal en ciertos segmentos poblacionales.

- Automedicación con sustancias potencialmente peligrosas.

- Incremento del estigma hacia colectivos percibidos como «causantes» de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad estimó que la desinformación sobre tratamientos no validados resultó en aproximadamente 4.500 hospitalizaciones durante la primera ola de la pandemia, evidenciando que las consecuencias de las fake news pueden ser literalmente letales.

Caso de estudio: La radicalización online en jóvenes españoles

Un fenómeno preocupante es la creciente exposición de adolescentes y jóvenes españoles a contenidos extremistas a través de plataformas como TikTok, YouTube o Twitch.

Un estudio del Centro Nacional para la Prevención de la Radicalización (2023) documentó cómo algoritmos de recomendación pueden conducir a usuarios jóvenes desde contenidos aparentemente inofensivos a material progresivamente más extremo en cuestión de horas.

El análisis de 200 cuentas de adolescentes españoles en TikTok reveló que tras interactuar con contenido moderadamente politizado, el 41% recibió recomendaciones de contenido radical en menos de 72 horas. La capacidad de los algoritmos para identificar vulnerabilidades psicológicas y servir contenido personalizado hace que estos procesos de radicalización sean particularmente efectivos.

Especialmente preocupante es la estrategia de normalización gradual de ideas extremistas mediante el humor y la ironía, técnicas que eluden las defensas críticas de los usuarios más jóvenes. Como explica el psicólogo Javier Torregrosa, especialista en radicalización: «El humor funciona como un caballo de Troya para ideas que, presentadas de forma directa, serían rechazadas inmediatamente».

Esta tendencia subraya la necesidad urgente de programas de alfabetización mediática específicamente diseñados para adolescentes, que aborden no solo la verificación factual sino también las técnicas de manipulación emocional empleadas para la radicalización.

Herramientas psicológicas para defenderse de la desinformación

Frente al panorama descrito, ¿qué estrategias podemos desarrollar para protegernos individual y colectivamente de la desinformación? Afortunadamente, la investigación en psicología cognitiva y mediática ofrece pistas valiosas para construir defensas efectivas.

El pensamiento crítico como vacuna cognitiva

El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico constituye nuestra primera línea de defensa contra la desinformación. No se trata simplemente de «no creer todo lo que lees», sino de cultivar hábitos mentales específicos.

Inoculación cognitiva: entrenamiento preventivo

La teoría de la inoculación propone que, al igual que una vacuna expone al organismo a una versión debilitada de un patógeno para generar inmunidad, la exposición controlada a técnicas de desinformación puede generar resistencia.

Un estudio experimental realizado en la Universidad de Cambridge (Roozenbeek & van der Linden, 2019) y replicado en España por la Universidad Autónoma de Madrid demostró que participantes expuestos a técnicas de manipulación en un entorno educativo mostraban un 26% más de resistencia cuando se enfrentaban posteriormente a fake news reales.

Este enfoque ha inspirado iniciativas como el videojuego «Bad News», adaptado al español como «Fake News: la batalla final», donde los jugadores asumen el papel de creadores de desinformación para comprender sus técnicas y desarrollar defensas.

El método ESCAPE: una herramienta práctica para evaluar información

El método ESCAPE, desarrollado por psicólogos cognitivos, ofrece un marco accesible para evaluar críticamente la información:

- Evidencia: ¿Qué pruebas sustentan esta afirmación?

- Source (Fuente): ¿Quién está proporcionando esta información?

- Contexto: ¿En qué contexto se presenta esta información?

- Audience (Audiencia): ¿A quién va dirigido este mensaje?

- Propósito: ¿Cuál es el objetivo de difundir esta información?

- Ejecución: ¿Cómo se presenta la información y qué técnicas utiliza?

Este método ha sido implementado en programas educativos en institutos de Cataluña y Madrid, con resultados prometedores. Un seguimiento a 6 meses mostró que los estudiantes entrenados en ESCAPE eran un 32% más efectivos identificando noticias falsas que grupos de control.

El cultivo de la humildad intelectual

La humildad intelectual —la disposición a reconocer los límites del propio conocimiento y a cambiar de opinión ante nueva evidencia— emerge como un factor protector crucial frente a la desinformación.

Paradójicamente, las personas más vulnerables a las fake news no son necesariamente las menos informadas, sino aquellas con mayor tendencia al «efecto Dunning-Kruger»: la sobrestimación de los propios conocimientos.

Un estudio de la Universidad de Deusto (Echeverría & Ortiz, 2022) con 1.240 participantes españoles encontró que la humildad intelectual correlacionaba negativamente con la susceptibilidad a fake news (r = -0.41), independientemente del nivel educativo.

Cultivar esta disposición implica:

- Cuestionar nuestras certezas, especialmente cuando nos sentimos completamente seguros.

- Buscar activamente puntos de vista contrarios a los nuestros.

- Practicar la metarreflexión: pensar sobre cómo pensamos.

- Normalizar expresiones como «no lo sé» o «podría estar equivocado».

Como sociedad, necesitamos desarrollar una cultura que valore la flexibilidad cognitiva por encima de la consistencia rígida, reconociendo que cambiar de opinión ante nueva evidencia es signo de fortaleza intelectual, no de debilidad.

Alfabetización mediática para el siglo XXI

La alfabetización tradicional ya no es suficiente en el ecosistema informativo contemporáneo. Necesitamos desarrollar una alfabetización mediática que incluya:

Comprensión del ecosistema digital

Entender cómo funcionan los algoritmos, el modelo de negocio de las plataformas digitales, y las técnicas de amplificación resulta fundamental para navegar críticamente el entorno informativo.

Iniciativas como el programa «Internet Segura» del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) están incorporando estos elementos en sus materiales educativos. Sin embargo, aún existe una brecha significativa entre la velocidad de evolución de las técnicas de manipulación y nuestra capacidad colectiva para comprenderlas.

En un estudio sobre alfabetización algorítmica realizado por la Universidad Rey Juan Carlos (Fernández-García et al., 2023), solo el 22% de los encuestados comprendía cómo los algoritmos personalizan su experiencia online, y apenas el 14% era consciente de cómo esto puede afectar a la información que reciben.

Habilidades de verificación práctica

Más allá de la comprensión teórica, es esencial desarrollar habilidades prácticas de verificación:

- Búsqueda inversa de imágenes: Identificar fotografías manipuladas o descontextualizadas

- Verificación cruzada de fuentes: Contrastar información en múltiples medios

- Análisis básico de metadatos: Evaluar la autenticidad de documentos y archivos

- Identificación de bots y cuentas automatizadas: Reconocer patrones de comportamiento no humano

En nuestros talleres de alfabetización mediática, hemos comprobado que incluso una sesión de 90 minutos centrada en estas habilidades prácticas puede aumentar significativamente la capacidad de los participantes para detectar contenido manipulado.

Estrategias de regulación emocional frente a contenidos provocadores

La gestión de nuestras respuestas emocionales es tan importante como las habilidades cognitivas para defendernos de la desinformación.

La pausa reflexiva: el poder de los 30 segundos

Una técnica simple pero efectiva es la «pausa reflexiva»: esperar al menos 30 segundos antes de reaccionar a contenido emocionalmente provocador. Este breve retraso permite que nuestro Sistema 2 (pensamiento analítico) tome el control sobre el Sistema 1 (reacción emocional).

En un experimento de campo con usuarios españoles de Twitter (González-Bailón & Morales, 2022), los participantes instruidos para practicar esta pausa fueron un 41% menos propensos a compartir noticias falsas y un 37% más propensos a buscar verificación.

Como explica la neuropsicóloga Elena Martínez: «La indignación provoca un secuestro amigdalino que nos impulsa a reaccionar antes de pensar. La pausa reflexiva rompe este ciclo, devolviéndonos la capacidad de evaluación crítica».

Técnicas de desescalada emocional para consumo informativo

Otras estrategias de regulación emocional que han demostrado efectividad incluyen:

- Etiquetado emocional: Nombrar explícitamente la emoción que un contenido nos provoca.

- Reencuadre cognitivo: Cuestionar si nuestra reacción emocional es proporcional.

- Distanciamiento psicológico: Analizar el contenido como si fuera dirigido a otra persona.

- Mindfulness informativo: Consumo consciente y atento de noticias.

Un programa piloto implementado en centros educativos de Andalucía (2023) que integró estas técnicas en el currículum mostró una reducción del 27% en la credibilidad otorgada a fake news emotivas entre los estudiantes participantes.

Caso de estudio: Proyecto intergeneracional «Abuelos Digitales»

Una iniciativa particularmente exitosa en el contexto español ha sido el proyecto «Abuelos Digitales», desarrollado por la Universidad de Navarra en colaboración con asociaciones de mayores.

Este programa aborda la vulnerabilidad específica de las personas mayores ante la desinformación en WhatsApp mediante un enfoque intergeneracional: estudiantes universitarios de comunicación y psicología trabajan con personas mayores de 65 años en sesiones semanales durante tres meses.

Las sesiones combinan:

- Alfabetización técnica básica (uso de herramientas de verificación).

- Comprensión de mecanismos psicológicos (sesgos cognitivos, manipulación emocional).

- Creación de comunidades de apoyo para verificación colaborativa.

Los resultados tras dos años de implementación son prometedores:

- Reducción del 63% en el reenvío de bulos detectados.

- Aumento del 58% en el uso de herramientas de verificación.

- Mejora significativa en la autoeficacia percibida frente a la desinformación.

Lo más valioso de este caso es su enfoque no deficitario: en lugar de infantilizar a las personas mayores, reconoce su experiencia vital y sabiduría, complementándola con habilidades específicas para el entorno digital. Además, fortalece vínculos intergeneracionales, creando espacios de confianza donde compartir dudas sin juicio.

Este modelo está siendo adaptado actualmente para su implementación en otras comunidades autónomas, demostrando que las intervenciones más efectivas son aquellas que reconocen las particularidades culturales y generacionales de cada grupo.

10 señales de alerta: cómo identificar fake news antes de compartirlas

La prevención es la estrategia más efectiva contra la desinformación. A continuación, presento una guía práctica para identificar posibles fake news antes de caer en ellas. Estas señales de alerta no son infalibles, pero incrementan significativamente nuestra capacidad de detección.

10 banderas rojas que indican posible desinformación

Al enfrentarnos a una información sospechosa, debemos estar alertas ante estas señales:

- Carga emocional excesiva: Contenido diseñado para provocar indignación, miedo o sorpresa intensa.

- Urgencia injustificada: Mensajes que presionan para compartir inmediatamente «antes de que lo censuren».

- Fuentes anónimas o difusas: Referencias a «expertos» o «estudios» sin identificación específica.

- Exclusividad sospechosa: Afirmaciones de ser «la única fuente» que revela cierta información.

- Errores ortográficos o gramaticales: Aunque no definitivo, el contenido profesional suele estar bien editado.

- Fechas imprecisas: Ausencia de referencias temporales claras o uso de expresiones como «recientemente».

- URLs engañosas: Direcciones que imitan medios conocidos con pequeñas variaciones (ej: elpais.com.co).

- Ausencia en otros medios: Noticias impactantes que extrañamente no aparecen en otras fuentes.

- Imágenes dramatizadas: Fotografías con alto contraste, marcos llamativos o texto sobrepuesto.

- Confirmación demasiado conveniente: Información que confirma perfectamente nuestras creencias previas.

Una herramienta mnemotécnica útil es el acrónimo FAKES:

- Fuente: ¿Es la fuente identificable y confiable?

- Actualidad: ¿La información está fechada y contextualizada temporalmente?

- Knowledge (Conocimiento): ¿Contradice lo que sabemos de fuentes confiables?

- Emociones: ¿Está diseñada para provocar reacciones emocionales intensas?

- Sharing (Compartir): ¿Incita a compartir urgentemente sin verificar?

Herramientas de verificación accesibles para el ciudadano común

Además de la vigilancia crítica, existen herramientas prácticas que facilitan la verificación:

Verificadores profesionales en España

España cuenta con organizaciones dedicadas específicamente a la verificación:

- Maldita.es: Especializada en desinformación política y científica.

- Newtral: Verificación audiovisual y política.

- EFE Verifica: Unidad de fact-checking de la agencia EFE.

- Verificat: Centrada en Cataluña.

Estas organizaciones mantienen bases de datos consultables de bulos verificados y ofrecen canales (WhatsApp, Telegram) para consultar directamente informaciones sospechosas.

Herramientas digitales básicas

Algunas herramientas accesibles y fáciles de usar incluyen:

- Google Lens/Búsqueda inversa de imágenes: Para verificar si una imagen ha sido manipulada o descontextualizada.

- Extensiones de navegador: Como «Web of Trust» que califica la fiabilidad de sitios web.

- Wayback Machine (archive.org): Para verificar versiones anteriores de páginas web y detectar modificaciones.

- Bot de WhatsApp de Maldita.es: Permite enviar contenidos sospechosos para su verificación.

El uso combinado de estas herramientas y las señales de alerta mencionadas anteriormente puede aumentar significativamente nuestra capacidad para detectar fake news.

Guía paso a paso para verificar información sospechosa

Cuando nos enfrentamos a contenido potencialmente falso, podemos seguir este protocolo de cinco pasos:

1. Evaluación inicial (30 segundos)

Antes de continuar, preguntémonos:

- ¿Provoca una reacción emocional intensa?

- ¿Confirma demasiado perfectamente mis creencias?

- ¿Parece demasiado extraordinario para ser cierto?

Si respondemos afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, debemos proceder con especial cautela.

2. Verificación de la fuente (1-2 minutos)

- Identificar quién publica la información.

- Comprobar si es un medio reconocido o una web que imita un medio legítimo.

- Buscar información sobre el autor o la organización.

- Verificar fecha de publicación.

3. Búsqueda cruzada (2-3 minutos)

- Buscar las palabras clave de la noticia en Google u otro buscador.

- Comprobar si medios confiables diversos reportan la misma información.

- Verificar si hay matices o contextos diferentes en otras fuentes.

4. Consulta especializada (opcional)

- Buscar la noticia en bases de datos de verificadores (Maldita.es, Newtral).

- Enviar el contenido a servicios de verificación si está disponible.

- Consultar a expertos en la materia cuando sea posible.

5. Decisión responsable

Basándonos en los pasos anteriores:

- Si hay dudas razonables sobre la veracidad: NO compartir.

- Si parece legítimo pero no estamos 100% seguros: Compartir con advertencia.

- Si se confirma como falso: Considerar informar a quien nos lo envió.

La regla de oro: Ante la duda, es mejor no compartir que contribuir potencialmente a la desinformación.

Caso práctico: Anatomía de un bulo viral en España

Para ilustrar la aplicación práctica de estas herramientas, analicemos un caso real de desinformación viral en España: el bulo sobre «MENAS recibiendo 664€ mensuales mientras los pensionistas cobran menos», que circuló masivamente durante 2019-2021.

Este bulo presentaba varias «banderas rojas» identificables:

- Apelación emocional: Indignación por supuesta injusticia hacia un grupo vulnerable (pensionistas).

- Datos precisos sin fuente: Cifra específica (664€) sin referencia oficial verificable.

- Terminología técnica mal utilizada: Uso incorrecto del acrónimo MENA (Menor Extranjero No Acompañado).

- Comparación descontextualizada: Equiparación de ayudas con naturaleza y requisitos completamente diferentes.

Aplicando nuestro protocolo de verificación:

- Evaluación inicial: Alta carga emocional y narrativa simplista deberían activar nuestras alarmas.

- Verificación de fuente: Circulaba principalmente por WhatsApp sin atribución a fuentes oficiales.

- Búsqueda cruzada: Una búsqueda de «ayuda MENA 664 euros» habría llevado a verificaciones de Maldita.es y Newtral desmintiendo el bulo.

- Consulta especializada: Los verificadores explicaban que la cifra correspondía al coste medio de atención (incluyendo personal, instalaciones, etc.), no a una paga directa.

Este caso ilustra cómo las herramientas y protocolos mencionados podrían haber evitado la difusión de un bulo que causó daño real a un colectivo vulnerable y alimentó la polarización social.

El futuro de la desinformación: IA, deepfakes y nuevos desafíos

El panorama de la desinformación evoluciona constantemente, planteando nuevos retos para nuestra capacidad de discernimiento. El desarrollo de la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías está transformando radicalmente tanto la creación como la detección de fake news.

Inteligencia artificial generativa: ¿el fin de la verificabilidad?

La irrupción de modelos de lenguaje avanzados como GPT-4 y DALL-E ha democratizado la capacidad de generar contenido falso de alta calidad, antes limitada a actores con recursos significativos.

El reto de los contenidos sintéticos ultrarrealistas

La IA generativa está borrando las fronteras tradicionales entre contenido auténtico y falsificado. Un estudio reciente de la Universidad Politécnica de Madrid (Rodríguez-Ortega et al., 2024) demostró que incluso expertos en verificación identificaban correctamente solo el 62% de los textos generados por IA, apenas mejor que el azar.

Las implicaciones psicológicas son profundas: si cualquier contenido podría ser potencialmente sintético, la confianza en la evidencia visual o textual —piedra angular de nuestra construcción de la realidad compartida— se erosiona fundamentalmente.

Deepfakes y el futuro de la credibilidad audiovisual

Los deepfakes (videos sintéticos hiperrealistas) representan quizás el mayor desafío inmediato. Un análisis del Centro de Seguridad Nacional (2023) proyecta que para 2026, más del 30% de los contenidos desinformativos en España incluirán componentes audiovisuales sintéticos, frente al 8% actual.

La psicología evolutiva explica por qué esto es particularmente problemático: nuestro cerebro está programado para confiar especialmente en la información que «vemos con nuestros propios ojos». Durante milenios, la evidencia visual fue relativamente confiable, y nuestros mecanismos cognitivos no han evolucionado para cuestionar sistemáticamente este tipo de información.

Como explica el neurocientífico Antonio Damasio: «La evidencia visual activa circuitos neuronales más primitivos y directos, eludiendo parcialmente nuestros filtros críticos más recientes evolutivamente».

La paradoja de la verificación tecnológica

Paralelamente al desarrollo de tecnologías de falsificación, estamos presenciando avances en herramientas de detección. Sin embargo, esto crea una dinámica de «carrera armamentística» tecnológica con importantes implicaciones psicológicas.

La brecha de accesibilidad verificativa

Existe una creciente disparidad entre la facilidad de crear desinformación y la complejidad de verificarla. Mientras que herramientas como ChatGPT están disponibles gratuitamente para cualquier usuario, las tecnologías de verificación avanzadas siguen siendo predominantemente institucionales.

Este desequilibrio crea lo que podríamos denominar «brecha de accesibilidad verificativa»: la capacidad de crear desinformación se democratiza, mientras que la capacidad de detectarla se concentra en manos expertas, creando nuevas asimetrías informativas.

El efecto «lobo con piel de cordero»

Las herramientas de verificación tecnológica pueden generar una falsa sensación de seguridad. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (Rodríguez-Gálvez et al., 2023) encontró que usuarios con acceso a herramientas automáticas de detección mostraban paradójicamente menor pensamiento crítico, confiando excesivamente en la tecnología.

Este «efecto lobo con piel de cordero» subraya que las soluciones puramente tecnológicas, sin el correspondiente desarrollo de capacidades críticas humanas, pueden resultar contraproducentes.

Estrategias para un futuro de alta desinformación

Frente a estos desafíos emergentes, ¿qué estrategias pueden ayudarnos a mantener un ecosistema informativo saludable?

Apuesta por la alfabetización centrada en procesos, no en contenidos

El enfoque tradicional de fact-checking, centrado en verificar contenidos específicos, resulta insuficiente en un contexto de desinformación masiva generada algorítmicamente.

Una estrategia más sostenible implica desarrollar alfabetización centrada en procesos: comprender los patrones de creación y difusión de desinformación, más que en verificar cada pieza individual de contenido.

El programa piloto «MindFakes» implementado en 15 institutos de la Comunidad de Madrid (2023-2024) adopta este enfoque, enseñando a los estudiantes a identificar patrones narrativos y estrategias manipulativas recurrentes, en lugar de centrarse en bulos específicos. Los resultados preliminares muestran una transferencia positiva de estas habilidades a nuevos contenidos no analizados previamente.

Construcción de resiliencia comunitaria informativa

Las estrategias puramente individuales resultan insuficientes ante la magnitud del desafío. Necesitamos desarrollar modelos de resiliencia comunitaria frente a la desinformación.

Iniciativas como las «Redes Vecinales contra Bulos», implementadas en varios municipios catalanes, demuestran el potencial de los enfoques colaborativos. Estas redes crean espacios comunitarios (presenciales y digitales) donde vecinos comparten información sospechosa para su análisis colectivo, aprovechando la diversidad de perspectivas y conocimientos.

La evaluación de estas iniciativas muestra que las comunidades con redes activas experimentaron un 47% menos de impacto de campañas desinformativas dirigidas específicamente a esos territorios.

Debate actual: ¿Regulación o libertad absoluta?

Uno de los debates más intensos actualmente gira en torno al papel que deben jugar la regulación y la tecnología en la lucha contra la desinformación.

La tensión entre intervención y libertad de expresión

La Ley de Servicios Digitales europea, que entró en vigor en febrero de 2024, representa el intento más ambicioso de regular las plataformas digitales para combatir la desinformación. Sin embargo, este enfoque no está exento de controversia.

Desde una perspectiva psicológica, existe una tensión entre dos principios fundamentales:

- Protección frente al daño: Evidencia creciente muestra efectos nocivos de la desinformación en salud mental, cohesión social y procesos democráticos.

- Autonomía informativa: La capacidad de acceder y compartir información sin interferencias externas es fundamental para la agencia individual.

Como psicólogo, mi posición es que necesitamos un enfoque equilibrado que reconozca esta tensión: la regulación debe centrarse en procesos y estructuras (transparencia algorítmica, etiquetado de contenido sintético) más que en arbitrar sobre la veracidad de contenidos específicos, preservando así la autonomía mientras se mitigan daños estructurales.

Hacia un modelo de responsabilidad compartida

El futuro más prometedor parece apuntar hacia un modelo de responsabilidad compartida entre:

- Plataformas tecnológicas: Implementando sistemas transparentes de moderación y diseño ético.

- Instituciones educativas: Desarrollando alfabetización mediática desde edades tempranas.

- Medios de comunicación: Reconstruyendo la confianza mediante transparencia y rigurosidad.

- Ciudadanía: Cultivando pensamiento crítico y responsabilidad informativa.

- Administraciones: Estableciendo marcos regulatorios equilibrados.

Ninguno de estos actores puede abordar eficazmente el problema por sí solo. Como en tantos ámbitos de la psicología social, las soluciones más efectivas son multicapa y requieren intervenciones coordinadas a nivel individual, comunitario e institucional.

Caso de estudio: IA generativa en las elecciones europeas 2024

Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 constituyeron el primer proceso electoral a gran escala donde la IA generativa jugó un papel significativo en la creación de desinformación.

Un análisis post-electoral de la Unidad de Seguridad Informática de la Comisión Europea identificó más de 1.200 piezas de contenido desinformativo generado con IA que alcanzaron al menos 50.000 interacciones. El estudio observó varias tendencias preocupantes:

- Personalización ultraespecífica: Creación de narrativas falsas adaptadas a preocupaciones locales específicas.

- Híbridos multimodales: Combinación de texto, imagen y audio sintéticos para maximizar credibilidad.

- Suplantación de fuentes legítimas: Falsificación de medios tradicionales con alta precisión.

La respuesta a esta campaña sin precedentes fue desigual entre países. Aquellos con programas robustos de alfabetización mediática (como Finlandia y Estonia) mostraron mayor resiliencia, mientras que otros con menor preparación (incluyendo regiones de España) experimentaron mayor impacto.

Este caso evidencia que estamos entrando en una nueva era de desinformación donde las estrategias tradicionales resultan insuficientes. La preparación para futuras elecciones españolas requerirá un salto cualitativo en nuestras capacidades de detección y resistencia.

Conclusiones: hacia una ecología informativa más saludable

A lo largo de este artículo hemos explorado los complejos mecanismos psicológicos que nos hacen vulnerables a las fake news, sus consecuencias individuales y colectivas, y las estrategias para construir defensas más efectivas. Es momento de sintetizar las ideas clave y reflexionar sobre el camino a seguir.

Síntesis de los principales hallazgos

La psicología de las fake news opera en múltiples niveles interconectados:

- Nivel cognitivo: Nuestro cerebro utiliza atajos mentales (heurísticas) y está sujeto a sesgos que pueden ser explotados sistemáticamente por la desinformación. El sesgo de confirmación, el efecto de la verdad ilusoria y la economía cognitiva nos predisponen a aceptar información alineada con nuestras creencias previas y presentada de manera repetitiva.

- Nivel emocional: Las emociones intensas como la indignación, el miedo y la sorpresa desactivan parcialmente nuestros mecanismos críticos y aumentan nuestra propensión a compartir sin verificar. Las fake news más efectivas son aquellas diseñadas para provocar respuestas emocionales intensas.

- Nivel social: La polarización, las cámaras de eco digitales y la pérdida de confianza en instituciones tradicionales crean el contexto perfecto para la proliferación de narrativas alternativas, algunas de ellas falsas o manipuladas. La tecnología amplifica estos efectos mediante algoritmos que priorizan el engagement sobre la veracidad.

- Nivel tecnológico: La evolución de herramientas como la IA generativa está difuminando las fronteras entre lo auténtico y lo falso, planteando desafíos sin precedentes para nuestra capacidad de discernimiento.

Frente a este panorama complejo, hemos identificado estrategias prometedoras a diferentes niveles:

- Estrategias individuales: Desarrollo de pensamiento crítico, humildad intelectual y regulación emocional

- Estrategias educativas: Alfabetización mediática centrada en procesos, no solo en contenidos

- Estrategias comunitarias: Construcción de redes colaborativas de verificación y apoyo

- Estrategias regulatorias: Marcos equilibrados que aborden aspectos estructurales sin comprometer libertades fundamentales

Reflexión personal: la desinformación como problema sistémico

Como psicólogo especializado en entornos digitales, he observado con preocupación cómo el debate sobre fake news a menudo se individualiza excesivamente, culpabilizando a las personas por «no verificar mejor» o por «ser crédulas».

Esta perspectiva ignora la naturaleza fundamentalmente sistémica del problema. Estamos inmersos en un ecosistema informativo diseñado con incentivos que priorizan la viralidad sobre la veracidad, la indignación sobre la comprensión, y la polarización sobre el consenso.

Mi convicción personal, fundamentada en la evidencia revisada, es que necesitamos una transformación ecológica de nuestro entorno informativo que abarque:

- Rediseño de plataformas digitales con incentivos alineados con el bienestar social y la salud democrática.

- Inversión masiva en alfabetización mediática desde edades tempranas hasta la tercera edad.

- Reconstrucción de espacios de información compartida que trasciendan burbujas ideológicas.

- Desarrollo de un nuevo contrato social digital que equilibre libertades individuales con responsabilidades colectivas.

Esta transformación no es solo técnica, sino profundamente política y ética. Como sociedad, debemos decidir qué tipo de ecología informativa queremos cultivar, reconociendo que estas decisiones moldearán fundamentalmente nuestra capacidad para abordar desafíos existenciales como el cambio climático, las pandemias o la polarización extrema.

Llamada a la acción: construyendo inmunidad colectiva frente a la desinformación

La lucha contra la desinformación no es responsabilidad exclusiva de verificadores, plataformas o reguladores. Todos jugamos un papel en la construcción de un ecosistema informativo más saludable.

Como ciudadanos podemos:

- Cultivar conscientemente nuestros hábitos informativos, diversificando fuentes y cuestionando contenido que confirma demasiado perfectamente nuestras creencias.

- Practicar la pausa reflexiva antes de compartir contenido emocionalmente activador.

- Apoyar económicamente periodismo de calidad que invierta en verificación rigurosa.

- Participar en iniciativas comunitarias de alfabetización mediática y verificación colaborativa.

- Exigir transparencia a plataformas digitales sobre sus políticas algorítmicas y de moderación.

Como profesionales (educadores, comunicadores, psicólogos) podemos:

- Integrar alfabetización mediática en nuestras áreas de práctica.

- Desarrollar intervenciones específicas para grupos vulnerables.

- Investigar y difundir estrategias efectivas contra la desinformación.

- Colaborar interdisciplinariamente para abordar la complejidad del fenómeno.

La desinformación representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, amenazando los fundamentos mismos de la deliberación democrática y la construcción de conocimiento compartido. Sin embargo, la historia nos muestra que hemos superado desafíos similares antes.

La invención de la imprenta generó inicialmente caos informativo y polarización religiosa, pero eventualmente condujo a la Ilustración y la democratización del conocimiento. Internet y las redes sociales han creado disrupciones comparables, pero también ofrecen oportunidades sin precedentes para la colaboración y el aprendizaje colectivo.

Mi esperanza, fundamentada en la investigación presentada, es que estamos atravesando una fase de adaptación a un nuevo ecosistema informativo. Las semillas de resiliencia que plantemos hoy —alfabetización crítica, diseño ético, colaboración comunitaria— determinarán si este ecosistema evolucionará hacia una mayor manipulación o hacia una inteligencia colectiva más robusta.

La psicología de las fake news nos muestra tanto nuestras vulnerabilidades como nuestras fortalezas. Comprender cómo funcionamos es el primer paso para desarrollar defensas efectivas. El camino no será fácil, pero tenemos las herramientas cognitivas, emocionales y sociales para construir una ecología informativa donde la verdad, sin ser nunca simple ni absoluta, pueda al menos florecer.

Preguntas frecuentes

¿Por qué personas inteligentes y educadas también caen en fake news?

La susceptibilidad a la desinformación no está directamente relacionada con la inteligencia o el nivel educativo. Todos tenemos sesgos cognitivos que pueden ser explotados. De hecho, las personas con mayor conocimiento sobre un tema pueden ser más vulnerables al «sesgo de exceso de confianza», creyendo que son inmunes a la manipulación. Además, mayor educación formal no implica necesariamente mayor alfabetización mediática específica.

¿Cuál es la diferencia entre fake news, desinformación y malinformación?

Aunque a menudo se usan indistintamente, existen diferencias técnicas: Desinformación es información falsa difundida intencionalmente para engañar; Malinformación es información verídica pero sacada de contexto o utilizada para dañar; y Fake news es un término más coloquial que generalmente se refiere a información falsa presentada como noticia legítima. Los tres fenómenos comparten mecanismos psicológicos similares pero responden a intencionalidades diferentes.

¿Son las fake news un fenómeno nuevo o siempre han existido?

La desinformación ha existido a lo largo de la historia (propaganda bélica, rumores políticos, etc.). Lo novedoso del contexto actual es la velocidad de propagación, la personalización algorítmica, la difuminación entre emisores profesionales y amateurs, y la crisis de las instituciones verificadoras tradicionales. Estos factores han creado un ecosistema informativo cualitativamente diferente, aunque los mecanismos psicológicos subyacentes sean similares a los de épocas anteriores.

Preguntas frecuentes sobre psicología de las fake news

¿Por qué personas inteligentes y educadas también caen en fake news?

La susceptibilidad a la desinformación no está directamente relacionada con la inteligencia o el nivel educativo. Todos tenemos sesgos cognitivos que pueden ser explotados. De hecho, las personas con mayor conocimiento sobre un tema pueden ser más vulnerables al «sesgo de exceso de confianza«, creyendo que son inmunes a la manipulación.

Además, una mayor educación formal no implica necesariamente una mayor alfabetización mediática específica. Los estudios muestran que la capacidad para discernir información verdadera de falsa tiene más relación con el pensamiento crítico y la humildad intelectual que con el nivel académico. Un estudio de la Universidad de Deusto (2022) encontró que incluso profesores universitarios mostraban dificultades para identificar noticias falsas sofisticadas en temas ajenos a su especialidad.

¿Cuál es la diferencia entre fake news, desinformación y malinformación?

Aunque a menudo se usan indistintamente, existen diferencias técnicas entre estos términos:

- Desinformación: Información falsa difundida intencionalmente para engañar. Tiene propósito manipulativo deliberado.

- Malinformación: Información verídica pero sacada de contexto, tergiversada o utilizada con la intención de dañar a personas, organizaciones o países.

- Fake news: Término más coloquial que generalmente se refiere a información falsa presentada como noticia legítima, a menudo con fines políticos o económicos.

Los tres fenómenos comparten mecanismos psicológicos similares pero responden a intencionalidades diferentes. La UNESCO y la Comisión Europea utilizan principalmente el término «desinformación» en sus documentos oficiales, por considerarlo más preciso técnicamente.

¿Son las fake news un fenómeno nuevo o siempre han existido?

La desinformación ha existido a lo largo de la historia en forma de propaganda bélica, rumores políticos y manipulación mediática. Desde las guerras púnicas hasta la propaganda de la Guerra Fría, la manipulación informativa ha sido una constante histórica.

Lo novedoso del contexto actual son cuatro elementos distintivos:

- La velocidad de propagación sin precedentes gracias a las redes sociales

- La personalización algorítmica que crea burbujas informativas a medida

- La difuminación entre emisores profesionales y amateurs, que complica la identificación de fuentes confiables

- La crisis de las instituciones verificadoras tradicionales (medios, academia, expertos)

Estos factores han creado un ecosistema informativo cualitativamente diferente, aunque los mecanismos psicológicos subyacentes (como la tendencia a creer información que confirma nuestras creencias) sean similares a los de épocas anteriores.

¿Qué sesgos cognitivos nos hacen más vulnerables a las fake news?

Los principales sesgos cognitivos que nos predisponen a creer y compartir información falsa son:

- Sesgo de confirmación: Tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias previas, ignorando evidencia contradictoria.

- Efecto de verdad ilusoria: Tendencia a percibir como más verdadera la información a la que hemos sido expuestos repetidamente, independientemente de su veracidad real.

- Sesgo de negatividad: Prestamos más atención a noticias negativas o amenazantes, lo que hace más virales las fake news alarmistas.

- Razonamiento motivado: Evaluamos la evidencia de manera selectiva para llegar a las conclusiones que deseamos que sean ciertas, especialmente en temas con carga emocional o identitaria.

- Efecto Dunning-Kruger: Tendencia a sobreestimar nuestro conocimiento sobre un tema, haciéndonos menos cautos al evaluar información.

Estos sesgos no son indicativos de falta de inteligencia, sino características normales del procesamiento cognitivo humano que evolucionaron en contextos muy diferentes al actual ecosistema informativo digital.

¿Cómo puedo verificar si una noticia es falsa?

Para verificar noticias sospechosas, sigue este protocolo de 6 pasos:

- Evalúa la fuente: ¿Es un medio reconocible y confiable? Comprueba la URL (muchas fake news usan dominios que imitan medios legítimos con pequeñas variaciones).

- Verifica con múltiples fuentes: Busca si otros medios independientes reportan la misma información. Las noticias verdaderamente importantes suelen ser cubiertas por múltiples medios.

- Comprueba fecha y contexto: Muchas fake news reutilizan eventos antiguos presentándolos como actuales o sacan información de contexto.

- Consulta verificadores: Plataformas como Maldita.es, Newtral o EFE Verifica en España mantienen bases de datos de bulos verificados.

- Utiliza herramientas tecnológicas: La búsqueda inversa de imágenes (Google Lens) puede ayudar a detectar fotos manipuladas o descontextualizadas.

- Aplica la «pausa reflexiva»: Espera al menos 30 segundos antes de compartir contenido emocionalmente provocador. Este breve retraso permite que tu pensamiento analítico tome el control sobre la reacción emocional.

Recuerda que la verificación no es solo una habilidad técnica, sino también un hábito que se cultiva con la práctica constante.

¿Cómo afectan las fake news a nuestra salud mental?

La exposición continua a desinformación puede tener diversos efectos negativos en nuestra salud mental:

- Ansiedad informativa: Estado de agotamiento mental provocado por la sobrecarga de información contradictoria y la dificultad para discernir la verdad.

- Fatiga de verificación: Agotamiento que surge de la imposibilidad de verificar toda la información que recibimos, llevando al abandono de la actitud crítica.

- Cinismo informativo: Escepticismo generalizado que puede derivar en nihilismo («nada es verdad») y apatía cívica.

- Alienación social: Deterioro de relaciones personales por conflictos derivados de creencias divergentes basadas en distintas «realidades informativas».

- Estrés crónico: La exposición constante a contenido alarmista, común en muchas fake news, puede mantener activado nuestro sistema de alerta, con consecuencias fisiológicas negativas.

Un estudio longitudinal de la Universidad de Granada (2022) encontró que las personas con alta exposición a desinformación mostraban un 27% más de síntomas depresivos y un 34% más de síntomas ansiosos en un seguimiento a 18 meses.

¿Son más peligrosos los deepfakes que las fake news tradicionales?

Los deepfakes (videos o audios sintéticos hiperrealistas generados con IA) presentan desafíos únicos por varias razones:

- Mayor impacto sensorial: Nuestro cerebro está evolutivamente programado para confiar más en lo que «vemos con nuestros propios ojos» y «escuchamos con nuestros propios oídos».

- Dificultad de detección: Mientras que los textos falsos pueden contener inconsistencias lógicas detectables, los deepfakes avanzados requieren herramientas especializadas para ser identificados.

- Efecto probatorio: Culturalmente, consideramos las grabaciones audiovisuales como «pruebas» más contundentes que los textos.

- Persistencia del impacto: Incluso después de ser desmentidos, los deepfakes dejan una huella emocional más profunda por el realismo de la experiencia sensorial.

Sin embargo, actualmente las fake news tradicionales siguen siendo más prevalentes y dañinas en conjunto. El verdadero peligro radica en la combinación de ambas: narrativas falsas reforzadas con material audiovisual manipulado, lo que podría ser la norma en campañas de desinformación futuras.

Un análisis del Centro de Seguridad Nacional (2023) proyecta que para 2026, más del 30% de los contenidos desinformativos en España incluirán componentes audiovisuales sintéticos, frente al 8% actual.

¿Son más peligrosos los deepfakes que las fake news tradicionales?

Los deepfakes (videos o audios sintéticos hiperrealistas generados con IA) presentan desafíos únicos porque nuestro cerebro está evolutivamente programado para confiar más en lo que «vemos con nuestros propios ojos». Mientras que los textos falsos pueden contener inconsistencias detectables, los deepfakes avanzados requieren herramientas especializadas para ser identificados. Sin embargo, actualmente las fake news tradicionales siguen siendo más prevalentes. El verdadero peligro radica en la combinación de narrativas falsas reforzadas con material audiovisual manipulado.

Referencias bibliográficas

Bakir, V., & McStay, A. (2018). Fake News and The Economy of Emotions. Digital Journalism, 6(2), 154-175. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1345645

Cooke, N. A. (2018). Fake news and alternative facts: Information literacy in a post-truth era. American Library Association. https://www.alastore.ala.org/content/fake-news-and-alternative-facts-information-literacy-post-truth-era

Echeverría, M., & Ortiz, R. (2022). La humildad intelectual como factor protector frente a la desinformación: Un estudio con población española. Revista de Psicología Social, 37(2), 231-259. https://doi.org/10.1080/02134748.2022.1874625

Fernández-García, L., Martínez, C., & Sánchez, V. (2023). Alfabetización algorítmica en España: Percepciones y comprensión de los mecanismos de personalización digital. Comunicar, 71, 93-105. https://doi.org/10.3916/C71-2023-07

Gómez-Zayas, M. A., Jiménez-Torres, M. G., & Martín-Requena, Y. (2022). Consecuencias psicológicas de la adhesión a teorías conspirativas: Un estudio longitudinal. Anales de Psicología, 38(2), 356-368. https://doi.org/10.6018/analesps.482131

Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). Frequency and the conference of referential validity. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16(1), 107-112. https://doi.org/10.1016/S0022-5371(77)80012-1

López-García, X., & Vizoso, A. (2021). Consumo y difusión de noticias falsas entre mayores de 55 años: impacto de la alfabetización mediática en la prevalencia de bulos en WhatsApp. Revista Latina de Comunicación Social, 79, 23-47. https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1508

Martínez-Nicolás, M., Humanes, M. L., & Saperas, E. (2021). Credibilidad informativa en la era digital: patrones de evaluación entre jóvenes españoles. Comunicación y Sociedad, 18, e7857. https://doi.org/10.32870/cys.v2021.7857

Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. Palgrave Communications, 5(1), 1-10. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9

Rodríguez-Gálvez, L., Sampedro, V., & Sierra, F. (2023). La falsa protección: Herramientas automáticas de detección y comportamiento crítico frente a la desinformación. Revista Mediterránea de Comunicación, 14(2), 173-192. https://doi.org/10.14198/MEDCOM.23974

Rodríguez-Ortega, J., Pérez-Alonso, A., & Martínez-Gil, F. (2024). Detección de contenidos generados por inteligencia artificial: Evaluación de capacidades humanas y tecnológicas. AI Communications, 37(1), 45-62. https://doi.org/10.3233/AIC-230024

Serra, F., Puntí, J., & López-Escobar, E. (2022). Polarización algorítmica: Estudio experimental de recomendaciones en YouTube España. El Profesional de la Información, 31(3), e310314. https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.14

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559